Plakat Europawahl Juni 1984; Europäische Gemeinschaft; 1984; Multimedia Centre EP

Das Wahlrecht für Frauen war ein entscheidender Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung. Denn wer nicht wählen darf, hat keine politische Stimme, und wer keine politische Stimme hat, kann seine Anliegen nicht durchsetzen.

Sabine Lautenschläger; EZB; 2017

Wo sie das Volk meinen, da zählen die Frauen nicht mit. Die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht allein ein Recht, sie ist eine Pflicht der Frauen.

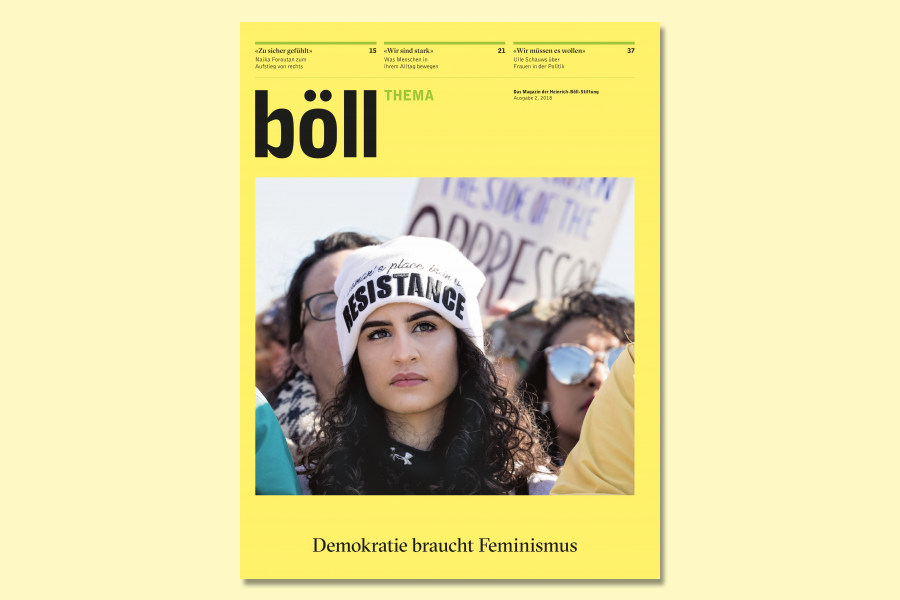

Böll.Thema: Feminismus; 2018

by

Böll.Thema: Feminismus; 2018

by

Wenn wir Frauen uns einig werden, wäre Feminismus kein Thema mehr; Interview mit Alice Schwarzer; Deutschlandfunk; Podcast Zeitzeugen im Gespräch; 26. August 2021; 43:57

Noch einmal kurz die Welt retten: Machtkritische Perspektiven auf digitale Emanzipationsgewinne; Katharina Mosene, Matthias Kettemann; Global Media Journal – German Edition; 2022; Band 11(2); S. 1-12

Das Internet gilt schon lange nicht mehr als utopischer Gegenentwurf zu vermachteten Kommunikationsstrukturen der Vergangenheit. Im Internet und in der Digitalität manifestieren und verstärken sich tradierte Vermachtungen. Schlimmer noch: Gesellschaftliche Emanzipationsund Gerechtigkeitsgewinne sind durch Digitalisierung, Algorithmisierung, Plattformisierung und Wertextraktion aus selbst geschaffenen Privatmärkten im Datenkapitalismus prekär geworden. Doch es besteht Hoffnung: Wir zeigen auf, wo und wie in einer vernetzten Welt Normen formuliert werden sollten, die die Verteilung von Rechten und Pflichten in digitalen Konstellationen gerechter und rechtfertigbar machen.

Das war bei uns ganz einfach, weil ich war der Verdiener - Elterliche Arbeitsteilung im Fokus von Traditionalisierungsprozessen; Sara Maierhofer, Irene Strasser; Journal für Psychologie; 2016; Band 24(1); S. 225–252

Am Übergang zur Elternschaft ändern sich viele Aspekte konkreter Lebensgestaltung; Vorstellungen von Elternschaft, Mutterschaft und Vaterschaft konkretisieren sich. Wenngleich heute in vielen Partner_innenschaften eine egalitäre Aufgabenverteilung vorliegt, ändert sich dies oftmals mit der Geburt des ersten Kindes. Dem traditionellen Bild geschlechterhierarchischer Arbeitsteilung folgend sind Männer überwiegend für die Erwerbsarbeit, Frauen für die Hausarbeit zuständig. Und auch wenn die Zustimmung zu diesen Rollenbildern abnimmt (Notz 2010), zeigen sich in der Realität wenige bzw. langsame Veränderungen dieser Arbeitsteilung.

Zwischen "bravem Mädchen" und "gebildeter Dame": Die Konstruktion von Weiblichkeit in den Büros der chemischen Industrie während des Ersten Weltkrieges; Anna Horstmann; GENDER - Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft; 2019; Band 11(2); S. 86-102

Der Erste Weltkrieg wäre ohne die Unterstützung der Kriegsfront durch die weiblich geprägte Heimatfront und die dortige Rüstungsproduktion nicht zu führen gewesen. Gleichzeitig führte er jedoch zu einer erneuten Verfestigung der Geschlechtergrenzen. Dieses Spannungsverhältnis wird anhand einer qualitativen Mikrostudie am Beispiel des Chemieunternehmens "Th. Goldschmidt AG" aus Essen analysiert. Im Vordergrund steht die Frage nach den sich neu eröffnenden Handlungsspielräumen für weibliche Büroangestellte durch den Ersten Weltkrieg sowie die Konstruktion von Geschlecht vor der Folie des Krieges im Kontext des Fallbeispiels. Der Erste Weltkrieg zeigt sich in der Analyse nicht als der Schrittmacher der Emanzipation, für den er in der Forschung lange gehalten wurde, er wirkte aber im Büro bei Goldschmidt für den Bereich der angestellten Frauen als Beschleuniger langfristiger Modernisierungsprozesse. Im Unternehmen erlangten weibliche Büroangestellte, bedingt durch die Zwangssituation des Krieges, durch Kompetenz, Leistung, Persönlichkeit und Führungsfähigkeit Anerkennung auch jenseits geschlechtlicher Zuschreibungen, sodass sich die Geschlechtergrenzen verschoben und Einstellungsmuster änderten.

Traditionelle innerhäusliche Arbeitsteilungsarrangements und partnerschaftliche Machtungleichgewichte im „paradoxemanzipierten“ 21. Jahrhundert; Ruth Abramowski

In

Nationalismus und Internationalismus in der deutschen Frauenbewegung; Helene-Lange-Archiv Berlin; B Rep. 235-20 HLA Zeitungsausschnittsammlung; 1919-1920

Clara Zetkin: Zur Frage des Frauenwahlrechts; Landesarchiv Baden-Württemberg; Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart; P 2 Nachlass; Kurt Schimmel

Texte der ersten Frauenbewegung; Deutsches Textarchiv; Berlin-Branderburgische Akademie der Wissenschaften

Das Korpus „Texte der ersten Frauenbewegung“ (TdeF) besteht aus deutschsprachigen Quellentexten, die in der Frauenbewegung um 1900 entstanden sind.[...] Bei den Texten handelt es sich sowohl um eigenständige Werke in Form von Büchlein oder Broschüren als auch um Zeitschriftenaufsätze, die in den Presseorganen der Frauenbewegung publiziert wurden.

Von Welle zu Welle. Schlaglichter auf die Geschichte des Feminismus: Was hat sich in Deutschland verändert seit Beginn der ersten Frauenbewegung?; Henning von Bargen; Heinrich-Böll-Stiftung;Juli 2018

[...] In dieser Zeitleiste liegt der Fokus auf der Geschichte der deutschen Frauenbewegungen. Bis heute werden historisch zumeist drei Wellen unterschieden, in denen sich Frauen aktiv für ihre Rechte einsetzten.

Feminismus und Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland; Zeitstrahl; Anja Dargatz et al., Friedrich-Ebert-Stiftung; 2020

Interaktive Infografiken - Wichtige Ereignisse der Frauenbewegung vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart entdecken.

Heldinnen der Emanzipation; Dossier; Friedrich-Naumann-Stiftung; März 2023

Ob es um die Erwerbstätigkeit der Frau, die Verbesserung der Frauenbildung oder den Einsatz für die Europäische Bewegung geht – diese Frauen waren echte Rollenvorbilder und Heldinnen der Geschichte: Clara von Simson, Helene Lange, Liselotte Funcke und Elly Heuss-Knapp.

Wie Frauen sich ihr Wahlrecht erkämpft haben; Irene Altenmüller; November 2023; NDR

Es ist ein historischer Schritt in Richtung Gleichberechtigung, der den langen Kampf von Frauen belohnt: Mit dem freien Wahlrecht erfüllt sich am 12. November 1918 eine zentrale Forderung der deutschen Frauenbewegung.

Alle Jahre wieder... : Der Internationale Frauentag - ein Feiertag für die Frauenbewegung?; Kerstin Wolff; Ariadne: Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte; 2006; Nummer 50; S. 66-71

Versucht man, durch die Geschichte an den Inhalt des Tages zu gelangen, steht man bereits vor einem ersten Problem - von einer stringenten Überlieferung kann keine Rede sein. Bereits heute sind wichtige Einzelheiten in Vergessenheit geraten, teilweise ersetzt der Mythos die Geschichtsschreibung.

Eine anspruchsvolle Zukunft für Europas Frauen nach COVID-19: mentale Belastung, Gleichstellung der Geschlechter bei der Telearbeit und unbezahlte Betreuungs- und Pflegearbeit nach der Pandemie; Laura Fernandez Lopez, Martina Schonard; Briefing; Generaldirektion Interne Politikbereiche; EP; März 2022

Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundene Wirtschaftskrise haben sich auf Frauen in der Europäischen Union anders ausgewirkt als auf Männer. Auch wenn Gleichstellungsfragen noch nie so weit oben auf der europäischen politischen Agenda standen, gefährden die Auswirkungen der COVID-19-Krise die in den letzten zehn Jahren erzielten Fortschritte bei der Verringerung der geschlechtsspezifischen Diskrepanzen in den EU-Mitgliedstaaten. Die Auswirkungen der COVID-19-Krise haben auch gezeigt, dass die Mitgliedstaaten – anstatt einer reaktiven – eine proaktive Gender-Mainstreaming-Politik entwickeln müssen. Der diesjährige Internationale Tag der Frau ist eine perfekte Gelegenheit, um auf die bisherigen EU-Initiativen zurückzublicken und darüber nachzudenken, wie die künftigen Herausforderungen nach COVID-19 angegangen werden können.

Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul; Ionel Zamfir; Auf einen Blick; Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS); Februar 2023

Am 25. Januar 2023 haben der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) und der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) gemeinsam mit großer Mehrheit ihren Zwischenbericht über den Beitritt der EU zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) angenommen. In dem Bericht wird eine zügige Ratifizierung durch die Europäische Union (EU) gefordert, wobei darauf hingewiesen wird, dass durch das Gutachten des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2021 der Beitritt der EU auch dann ermöglicht wird, wenn keine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten erzielt wird. Der fehlende Konsens im Rat hat sich bisher als Hindernis für die Ratifizierung erwiesen, doch der schwedische Ratsvorsitz hat dies zu einer seiner Prioritäten erklärt.

Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit für Männer und Frauen; Marie Lecerf; Auf einen Blick; Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS); März 2023

Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit ist einer der zentralen Grundsätze der Europäischen Union. Die Umsetzung und Durchsetzung dieses Grundsatzes sind weiterhin mit Herausforderungen verbunden. Am 4. März 2021 schlug die Kommission eine Richtlinie zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit durch Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen vor. Die Verhandlungsführer des Parlaments erzielten am 15. Dezember 2022 eine Einigung mit dem Rat über den Vorschlag, über den nun während der März-II-Plenartagung des Parlaments abgestimmt werden soll.

Ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in Leitungsorganen von Unternehmen; Marie Lecerf; Auf einen Blick; Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS); November 2022

Im Jahr 2012 legte die Kommission eine Richtlinie vor, die zu einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern in Leitungsorganen von Unternehmen führen sollte. Darin wurde das Ziel festgelegt, dass 40 % der nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder und 33 % aller Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder börsennotierter Gesellschaften Frauen sein sollen. Nachdem diese Richtlinie zehn Jahre lang im Rat blockiert worden war, haben das Parlament und der Rat nun eine Einigung erzielt. Das Parlament wird voraussichtlich im Rahmen seiner November-II-Plenartagung über sie abstimmen.

Europäisches Parlament: Fakten und Zahlen; Giulio Sabbati; Briefing; Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS); Mai 2023

[...] Der Anteil weiblicher Abgeordneter zu Beginn jeder Wahlperiode ist stetig gestiegen. In der ersten Wahlperiode im Juli 1979 betrug er 16,6 %. Zu Beginn der laufenden Wahlperiode im Juli 2019 war er mit 40,6 % so hoch wie nie zuvor.

Die Ausschüsse für die Rechte der Frau 1979–1999; Päivi Vainiomäki; Europäisches Parlament; Schriftenreihe CARDOC; Nummer 10; März 2013

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Arbeit des Ausschusses für die Rechte der Frau in den ersten beiden Jahrzehnten seines Bestehens – ein Ausschuss, der eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung und Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter spielte. Thema ist die Zeit bis 1999, als der Vertrag von Amsterdam in Kraft trat. Der Vertrag von Amsterdam sorgte dafür, dass sich der Status der Frauen in der Europäischen Union stärker veränderte. Seitdem wird die Frage der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in allen Politikbereichen, insbesondere bei der Beschlussfassung, durchgängig berücksichtigt. Weitere Themen dieser Studie sind die Schaffung, die Organisation und die Verfahren des Ausschusses für die Rechte der Frau.

Gleichstellung von Männern und Frauen; Kurzdarstellungen zur Europäischen Union; Martina Schonard; April 2023

Die Kurzdarstellungen wurden 1979 anlässlich der ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament eingeführt. Sie sollen Laien einen einfachen und prägnanten, aber dennoch präzisen Überblick über die Organe und die Politik der Europäischen Union sowie die Rolle geben, die das Europäische Parlament bei ihrer Gestaltung spielt. Die Kurzdarstellungen werden von den Fachabteilungen und dem Referat Unterstützung des wirtschaftspolitischen Handelns verfasst und sind in 24 Sprachen verfügbar.

Das tut Europa für Frauen in männerdominierten Bereichen; Podcast; Multimedia Centre EP; 2019; 1:18

Women in the History of Science A sourcebook

by

Women in the History of Science brings together primary sources that highlight women’s involvement in scientific knowledge production around the world. Drawing on texts, images and objects, each primary source is accompanied by an explanatory text, questions to prompt discussion, and a bibliography to aid further research. Arranged by time period, covering 1200 BCE to the twenty-first century, and across 12 inclusive and far-reaching themes, this book is an invaluable companion to students and lecturers alike in exploring women’s history in the fields of science, technology, mathematics, medicine and culture. While women are too often excluded from traditional narratives of the history of science, this book centres the voices and experiences of women across a range of domains of knowledge. By questioning our understanding of what science is, where it happens, and who produces scientific knowledge, this book is an aid to liberating the curriculum within schools and universities.

Women in the History of Science A sourcebook

by

Women in the History of Science brings together primary sources that highlight women’s involvement in scientific knowledge production around the world. Drawing on texts, images and objects, each primary source is accompanied by an explanatory text, questions to prompt discussion, and a bibliography to aid further research. Arranged by time period, covering 1200 BCE to the twenty-first century, and across 12 inclusive and far-reaching themes, this book is an invaluable companion to students and lecturers alike in exploring women’s history in the fields of science, technology, mathematics, medicine and culture. While women are too often excluded from traditional narratives of the history of science, this book centres the voices and experiences of women across a range of domains of knowledge. By questioning our understanding of what science is, where it happens, and who produces scientific knowledge, this book is an aid to liberating the curriculum within schools and universities.

L’Unione Femminile (1901-1905): reti e relazioni internazionali; Laboratoire italien. Politique et société; 2021; Numéro 26 - Voix et parcours du féminisme dans les revues de femmes (1870-1970)

L’Unione Femminile (1901-1905), una delle testate più importanti nel panorama della stampa politica delle donne del primo Novecento, fu creata per rendere visibili le attività dell’omonima associazione fondata nel 1899 e per colmare il vuoto di informazione sul movimento femminile in Italia e all’estero. Essa intendeva offrire alle lettrici riflessioni sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti e informazioni accurate e tempestive sulle attività del movimento emancipazionista nei vari Paesi, con l’intento di mostrare quello che accadeva fuori dai confini nazionali e che poteva offrire anche spunti per il lavoro sociale e politico da svolgere in Italia. Attraverso soprattutto lo spoglio delle più importanti riviste straniere e una intensa corrispondenza con donne di diversi Paesi, non solo europei, il periodico diffuse notizie sull’associazionismo femminile, sulle vittorie conseguite nel mondo del lavoro, specie in campi ancora totalmente nuovi, e sulle attività del movimento emancipazionista; altri importanti filoni tematici furono quelli relativi al tema della istruzione femminile, alla battaglia per il suffragio e alle iniziative di tipo sociale. L’esame di questo prezioso patrimonio documentario ci permette oggi di gettare nuova luce su questo periodo storico e sulla ricchezza e pluralità delle reti internazionali a cui le donne hanno dato vita.

Del laicismo al sufragismo: marcos conceptuales y estrategias de actuación del feminismo republicano entre los siglos XIX Y XX; Luz Sanfeliu; Pasado y Memoria; 2008; Volume 7; pp. 59-78

Durante los primeros años de la Restauración, algunas feministas republicanas en conjunción con otros sectores feministas más moderados demandaron, a través de la prensa, el acceso de las mujeres a una educación, también superior, que les permitiera ejercer profesiones liberales. En una etapa posterior, las redes del feminismo laicista, entre los siglos XIX y XX, reivindicaron también la educación y la libertad de conciencia de las mujeres, accedieron a las tribunas y promovieron su acción social a través del entramado asociativo vinculado al librepensamiento y al republicanismo. Posteriormente, esos mismos núcleos laicistas evolucionarían hacia postulados claramente sufragistas en alianza con otras organizaciones feministas que, en torno a 1918, hicieron de la reivindicación de derechos políticos su principal objetivo. En todo caso, las demandas en pro de la emancipación difundieron nuevos significados en torno a las mujeres que se concretaron en la práctica en formas de identidad femenina más equivalentes a las de los hombres.

I musei delle donne nelle politiche europee. Dalle politiche sociali a quelle culturali; Cristina Da Milano; Storia delle donne; 2018; Volume 14; pp. 83-101

The history of women and their representation in museums has been kept so far to the sidelines of discussion. Even within the European Union, the issue is mostly addressed in terms of equal rights, but the role of women in the cultural sector, the feminine gaze in the re-reading of history, anthropology, and science through museum exhibitions still remains in the background. If, on the one hand, the “She-Culture” project –dedicated to women’s museums and funded by the Culture 2007-2013 program within the strand related to cultural policies and– it seemed an opening in this sense, the failure to continue the commitment to support similar initiatives leads to the conclusion that Women’s Museums are not perceived as strictly belonging to the cultural domain but rather to the social one.

Europe’s first women; EP Historical Archives; European Parliamentary Research Service (EPRS); March 2014

Before direct elections to the European Parliament, when members were delegates of their national parliaments, female representation was marginal. Only 31 women were members from 1952 until the first elections in 1979. [...] The number of women may have been small, but they were powerful. Some chaired committees (Chairs and Vice-Chairs) like the Committee on Agriculture or Social Affairs, some were Vice-Chairs of a political group. They drafted reports, motions for resolutions, and participated actively in the debates.If in 1978 only 11 out of 198 Members were women, in July 1979 the number increased dramatically, resulting in 68 female MEPs from a total of 410 seats.

Arenal: Revista de Historia de las Mujeres

ARENAL. Revista de Historia de las Mujeres es la primera revista de estas características publicada en España. Creada en 1994, se edita en la Editorial Universidad de Granada y está subvencionada por el Instituto de la Mujer y la Universidad de Granada. [...]

Storia delle donne [Women’s History] is an interdisciplinary, peer-reviewed journal published annually. Each issue is devoted to a theme that is particularly relevant to contemporary women and is re-examined within different cultures and societies often far removed in time and space.

L’association Archives du féminisme a pour objectif de faire connaître et de rendre accessibles pour la recherche les archives féministes d’origine privée, qu’il s’agisse de fonds personnels ou associatifs.

Mnémosyne. Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre

L’Association Mnémosyne a pour objectif de promouvoir et développer l’histoire des femmes et du genre.

Archiv der deutschen Frauenbewegung (ADDF)

Das Archiv hat am 8. März 1984 zum ersten Mal seine Türen geöffnet und ist heute ein Forschungsinstitut und Dokumentationszentrum zur Geschichte der deutschen Frauenbewegung in Kassel.

Digitales Deutsche Frauenarchiv (DDF)

Das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) ist das interaktive Fachportal zur Geschichte der deutschsprachigen Frauen- und Lesbenbewegungen.

FrauenMediaTurm - Feministisches Archiv und Bibliothek

Der FMT archiviert Bücher, Dokumente und Bilder zur Neuen und Historischen Frauenbewegung sowie zu Pionierinnen aus allen Zeiten.

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

Das breit gefächerte Bildungsangebot der bpb soll Bürgerinnen und Bürger motivieren und befähigen, sich kritisch mit politischen und gesellschaftlichen Fragen auseinander zu setzen und aktiv am politischen Leben teilzunehmen.

Autorinnen aus der Bibliothek der verbrannten Bücher - aktuell, poetisch, selbstbestimmt; Universität Augsburg; Deutsche Digitale Bibliothek

Verklärt, begehrt, vergessen. Frauen in der frühen Plakatgestaltung; Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin; 2022; Deutsche Digitale Bibliothek

Bücher können auf Anfrage hier eingesehen werden:

Info Hub Brüssel

Die Esplanade Solidarność 1980

B-1050 Brüssel, Belgien

Montag bis Freitag 9:00-18:00

Bitte senden Sie eine E-Mail an Library@europarl.europa.eu.

Der Bibliothekskatalog des EP bietet Ihnen Zugang zu einer großen mehrsprachigen Sammlung von Informationsquellen mit den Schwerpunkten europäische Politik, Recht, Wirtschaft und internationale Beziehungen. Hier finden Sie (frei zugängliche) Suchergebnisse zum Thema dieses Guides.

Wenn Sie die Citizens' App installieren, erfahren Sie, wer in der EU wofür zuständig ist, warum das alles für Sie im Alltag von Belang ist und vor welchen Herausforderungen die EU steht – Herausforderungen, von denen viele auch Ihre Zukunft prägen werden.

Sie können über das Referat Bürgeranfragen (Ask EP) mit dem Europäischen Parlament in Verbindung treten. Das Referat Bürgeranfragen erteilt Auskünfte über das Parlament, seine Standpunkte und Tätigkeiten, seinen Aufbau und seine Vorschriften und über seine Befugnisse und Verfahren.

*Mit Ausnahme einiger Fotos